La mutualité à la rencontre de l’obligation (1910-1939)

Durant la première partie du XXe siècle, tandis que commence à se faire jour l’idée d’une intervention de l’Etat dans la protection sociale, une intense réflexion est entreprise par la mutualité sur sa place dans la prévoyance sociale. Contrairement à l’Allemagne qui a opté dès 1883 pour des Assurances sociales complètes devenues un modèle en Europe, l’Etat, en France, a jusqu’alors brillé par son absence dans la protection des individus face aux risques sociaux, laissant aux initiatives privées, et en premier lieu aux mutualistes, de larges prérogatives. Mais les choses évoluent sensiblement au tournant du siècle, sous le coup d’événements décisifs et d’évolutions culturelles qui font progresser les mentalités à l’égard de la notion d’obligation.

Le temps des hésitations

Le premier jalon est marqué par la loi sur les retraites ouvrières et paysannes (ROP), votée en avril 1910 au terme de longues années de discussions parlementaires. Considérées comme la première concrétisation en France du principe d’obligation, les ROP organisent une assurance retraite obligatoire pour les salariés de plus de 65 ans gagnant moins de 3000 francs par an.

© Les mécanismes des retraites ouvrières et paysannes" est un extrait d'un article "Le pain des vieux jours" paru dans la revue "Lecture pour tous.Revue universelle et populaire illustrée"

Aussi paradoxal que cela puisse paraître aujourd’hui, en 1910, la loi fait l’objet d’un vaste front d’opposants, réunis par des arguments fort divers : au patronat, globalement opposé à une intervention de l’Etat sur ces questions, répondent les critiques de l’Eglise qui voit dans la retraite un encouragement à la paresse. La CGT dénonce quant à elle « l’escroquerie » d’une « retraite pour les morts », l’âge de 65 ans étant rarement atteint dans le monde ouvrier, où l’espérance de vie plafonne à 49 ans chez les hommes. Quant au monde rural, il refuse de soumettre aux cotisations obligatoires, préférant réserver son épargne à des investissements fonciers.

Couverture d’une brochure éditée par la CGT, 1910, © coll. IHS CGT Métaux

La mutualité, de son côté, fait preuve de positions plus nuancées. Si les mutualistes sont globalement réfractaires à l’obligation au nom de la défense de la liberté, le président de la FNMF, Léopold Mabilleau, parvient néanmoins à les convaincre, lors du congrès national de 1904 à Nantes, de la nécessité de s’investir dans la gestion des retraites ouvrières et paysannes. Conformément à ce vœu, les sociétés de secours mutuels sont autorisées à collecter les cotisations et à prendre en charge le service des retraites. Mais ce retournement de position n’est pas suffisant à vaincre les réticences des mutualistes à l’égard de l’obligation. Cette opposition multiforme, à laquelle se greffe l’éclatement de la Première Guerre mondiale qui rend son application obsolète, explique l’échec relatif de loi : en 1912, sur 12 millions de salariés et 6 millions de travailleurs indépendants, seuls 2,6 millions bénéficient des ROP. Ils seront 3,5 millions l’année suivante, puis 1,8 millions en 1922.

Le choc de la Grande Guerre

La situation évolue brusquement pendant la Grande Guerre, qui marque un tournant aussi brutal que décisif dans l’histoire de la protection sociale. La société française est alors confrontée à une explosion des besoins sociaux qui posent la question de la protection sociale en des termes nouveaux : blessés, mutilés, Gueules cassées, anciens combattants, orphelins et veuves de guerre surgissent par milliers, et appellent une réponse de la part de la Nation. La guerre apparaît donc comme une période cruciale durant laquelle la mutualité prend conscience de l’importance du rôle de l’Etat dans la question sociale, et du fait qu’elle ne peut, par ses seules forces, satisfaire des besoins décuplés. S’y ajoute le retour dans le giron français de l’Alsace-Moselle, annexée à l’Allemagne depuis 1870, et qui bénéficie depuis plus de trente ans des Assurances sociales bismarckiennes. Dans ces conditions, un consensus s’établit rapidement sur la nécessité d’un système de protection sociale obligatoire.

Après-guerre, la mutualité entame un processus d’adaptation aux profondes évolutions socio-économiques issues du conflit. Est d’abord entreprise une restructuration de la FNMF, dont la guerre a fait prendre conscience des insuffisances : à la création d’un secrétariat permanent et d’un comité exécutif doté d’une commission permanente, répond l’instauration de règles plus précises concernant l’organisation des congrès et les réunions des assemblées générales et des conseils d’administration. Dans le même temps, les structures financières sont renforcées par la mise en place d’une cotisation fédérale. La guerre implique aussi des modifications sociologiques, avec l’apparition de nouvelles catégories socioprofessionnelles au poids croissant dans les rangs mutualistes, et en premier lieu les anciens combattants : en dix ans, leur part progresse pour atteindre plus de 10 % des effectifs mutualistes. Le conflit est également à l’origine d’une intense vague d’industrialisation, entraînant dans son sillage un développement important de la classe ouvrière qui représente 40 % de la population active en 1939. La mutualité renforce donc son ancrage dans le monde du travail par le biais de sociétés mutualistes d’entreprise, qui se regroupent en 1929 au sein de l’Union nationale des mutuelles professionnelles et interprofessionnelles.

Vers les Assurances sociales

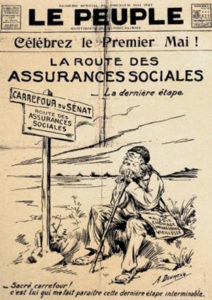

Extrait du journal Le Peuple, 1er mai 1927

Au-delà de ces transformations, le grand défi auquel est confrontée la mutualité durant les années 1920 est celui de l’obligation. Après le retournement idéologique opéré au congrès de Lyon de 1923, au cours duquel la mutualité « se résign[e] à l’obligation (…) à condition de la limiter à l’indispensable »[1], le mouvement s’engage pour jouer un rôle dans la gestion du système. Pendant plusieurs années, la FNMF prend une part active aux discussions avec les pouvoirs publics et en particulier les parlementaires. Au terme de longues négociations, les lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930 instaurent les Assurances sociales qui couvrent tous les salariés du commerce et de l’industrie gagnant moins de 15 000 francs annuels (et 18 000 francs en région parisienne) contre les risques maladie, maternité, décès et vieillesse.

La gestion des Assurances sociales, reflet du difficile compromis obtenu par l’Etat entre les différents acteurs qui y sont impliqués, s’avère particulièrement complexe : aux côtés des caisses départementales contrôlées par l’administration, sont autorisées des caisses d’affinité, de nature mutualiste, syndicale ou patronale. En dépit de leurs limites, notamment de l’exclusion de certaines catégories parmi lesquelles les cadres et les fonctionnaires, les Assurances sociales représentent une extension considérable de la protection sociale par la prise en charge d’une part plus large de la population, et l’intégration de tous les risques – exception faite du chômage. Leur succès est immédiat : en 1930, elles englobent 12 millions de personnes, puis 15,7 millions en 1945.

© FNMF

La mutualité joue un rôle important dans le système à travers les caisses d’affinité, mais également au niveau régional et national, en prenant part à tous les organismes de gestion des Assurances sociales : Léon Heller, président de la FNMF à partir de 1930, prend la tête du Comité général d’entente de la mutualité et des unions nationales des caisses d’Assurances sociales. Les mutualistes prennent en charge un tiers des bénéficiaires pour l’assurance maladie et deux-tiers pour la vieillesse. En découle un développement important, en moyens techniques comme en effectifs : de 8,2 millions, en 1930, les adhérents atteignent 10 millions neuf ans plus tard. Mais cet investissement dans le système obligatoire s’accompagne d’effets pervers, marqués par une bureaucratisation, un affaiblissement du dynamisme de la mutualité et un vieillissement de ses cadres dirigeants. Comme le résumera Pierre Laroque quelques années plus tard, « la mutualité s’est enlisée et bureaucratisée dans les Assurances sociales. Elle était devenue purement gestionnaire alors que sa vocation était de faire du neuf, de jouer un rôle de pionnier »[2].

[1] M. PORTE, extrait du compte-rendu du congrès de la mutualité de Lyon, 1923.

[2] Cité par B. GIBAUD, De la Mutualité à la Sécurité sociale. Conflits et convergences, Paris, Les éditions ouvrières, 1989.